Geräte prüfen und Abdrift reduzieren

Applikationstechnik: Pflanzenschutzmittel effektiv einsetzen und dabei die Umwelt schützen: Das gelingt nur mit der richtigen Technik und regelmäßiger Gerätekontrolle. Doch den größten Einfluss hat nach wie vor der Anwender.

Die Entscheidung über eine Pflanzenschutzmaßnahme wird nach dem Schadschwellenprinzip situationsbezogen getroffen. Nach dem Pflanzenschutzgesetz darf die Durchführung von Pflanzenschutzmaßnahmen nur erfolgen, wenn der Schutz des natürlichen Ökosystems, des Biotops und der Arten nicht gefährdet wird. Die wirtschaftliche Schadschwelle ist überschritten, wenn der Schaderregerbefall so groß ist, dass der drohende Ernteverlust den Einsatz einer Pflanzenschutzmaßnahme rechtfertigt.

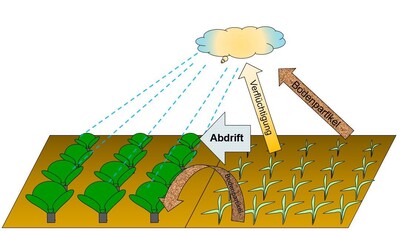

Ziel des Integrierten Pflanzenschutzes ist es die PSM-Anwendungen auf ein notwendiges Maß zu reduzieren. Gleichzeitig muss sichergestellt werden, dass die Rückstandsmengenhöchstgehalte zum Zeitpunkt der Ernte eingehalten werden. Hier kann das Pflanzenschutzgerät durch eine korrekte Querverteilung und eine angepasste Applikationstechnik seinen Beitrag leisten. Der Naturhaushalt hingegen wird durch das Einhalten von Abdriftminderungsklassen und den dazu vorgegebenen Abständen geschützt. Auch Verfahren der teilflächenspezifischen Bewirtschaftungen können ihren Beitrag dazu leisten, PSM zu reduzieren und die Biodiversität zu erhöhen. Ob das Pflanzenschutzgerät allen aktuellen Anforderungen gerecht werden kann, zeigt die Gerätekontrolle.

PSM-Anwendung nach guter fachlicher Praxis

Grundsätzlich gilt, wer sich nicht an die gute fachliche Praxis hält, wird auch mit dem neusten Pflanzenschutzgerät keine zufriedenstellenden Effekte erzielen. Der Zeitpunkt der PSM-Anwendung ist wichtiger als die Gerätetechnik, welche zum Einsatz kommt. Nutzen Sie die frühen und späten Zeitpunkte des Tages, wo die Windgeschwindigkeit möglichst unter 3 m/s liegt. Vermeiden Sie bei der Applikation Zeitpunkte der starken Sonneneinstrahlung und unbedingt Temperaturen von über 25 °C. Auch der Parameter Luftfeuchtigkeit ist nicht zu vernachlässigen. Bei einer Luftfeuchtigkeit von unter 40 % sollte die Anwendung verschoben werden (bei Gräser-Behandlungen sind über 60 % LF anzuraten).

Amtlich anerkannte Gerätekontrolle

Damit die technische Sicherheit gewährleistet ist, müssen Pflanzenschutzgeräte im regelmäßigen Abstand von sechs Kalenderhalbjahren in einer anerkannten Kontrollwerkstatt überprüft werden. Eine Übersicht der anerkannten Kontrollwerkstätten in Niedersachsen finden Sie bei uns auf der Internetseite www.pflanzenschutzdienst-niedersachsen.de unter dem Webcode 01037538.

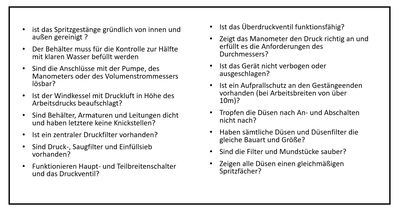

Zurzeit gibt es 13 Gerätearten, die nach der Pflanzenschutz-Geräteverordnung kontrolliert werden müssen. Die Kontrollpflicht ist somit nicht nur für Spritz- und Sprühgeräte für Flächen- und Raumkulturen bindend, sondern seit einigen Jahren auch für alle Beizgeräte, Granulatstreugeräte und Streichgeräte. Detaillierte Informationen hierzu finden Sie auf der Internetseite www.pflanzenschutzdienst-niedersachsen.de unter dem Webcode 01037538. Bei der Kontrolle vor Ort werden die Merkmale Sicherheit, die Nennleistung der Pumpe und auch die Funktion des Rührwerkes überprüft. Neben dem Spritzbrühebehälter müssen auch die weiteren Leitungssysteme und die Armatur dicht sein sowie einwandfrei funktionieren. Das Spritzgestänge darf nicht verbogen sein und muss Hindernissen beim Anfahren ausweichen können. Die verbauten Filter müssen sauber und auf die verwendeten Düsen abgestimmt sein. Sind diese Merkmale ohne Mängel erfüllt, wird abschließend das Gebläse und die Querverteilung, inklusive Düsenausstoß überprüft und dokumentiert.

Auf Grund der unterschiedlichen Wasseraufwandmengen der Kulturen und zunehmenden Anwendungsbestimmungen zur flächendeckenden Nutzung hoher Abdriftminderungsklassen haben sich Mehrfachdüsenstöcke in der Praxis etabliert. Jeder Düsensatz, der verwendet wird, muss auch kontrolliert werden. Bitte melden Sie die Anzahl der verwendeten Düsensätzen der Kontrollwerkstatt im Vorhinein, damit für die Messungen bei dem Kontrolltermin ausreichen Zeit eingeplant werden kann. Generell gilt: Alle am Gestänge verwendeten Düsen müssen in Bezug auf Typ, Größe, Werkstoff und Hersteller identisch sein. Ausgenommen hiervon sind nur Randdüsen zur Behandlung des Grenzstreifens oder Düsen, die mit abweichender Bauform ein Anspritzen von Geräteteilen vermeiden. Wenn die Gerätekontrolle ohne Mängel bestanden worden ist, darf in den darauffolgenden sechs Kalenderhalbjahren auch ein neuer kompletter Düsensatz verbaut werden. Voraussetzung hierfür ist, dass es sich um Julius Kühn-Institut anerkannte Düsen handelt. Der Rechnungsbeleg des Kaufes ist aufzubewahren und bei der Kontrolle nach Aufforderung vorzulegen. Bei der nächsten Gerätekontrolle muss dieser neue Düsensatz dann erstmals überprüft werden.

Abbildung 1: Vorbereitung auf die Geräteprüfung

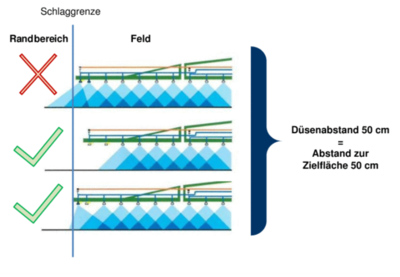

Das Pflanzenschutzgerät funktioniert nun ordnungsgemäß. Bei der Anwendung muss auf die richtige Höheneinstellung am Gestänge geachtet werden. Die Höhenführung des Gestänges wird durch den Austrittswinkel der Düsen bestimmt und ist in der Gebrauchsanweisung des Herstellers nachzulesen. Bei der Verwendung von 110/120° Düsen und einem Düsenabstand von 50 cm am Gestänge ist eine Höhenführung von 50 cm über dem Bestand der Regelfall. Bei engeren Abständen der Düsen von 25 cm am Gestänge ist auch eine niedrigere Gestängeführung von 40 cm über dem Bestand möglich. Anwender, die über keine automatische Höhenführung verfügen, sollten den Abstand zur Behandlungsfläche in regelmäßigen Abständen kontrollieren. Messen Sie hierfür den Abstand von der Düse zu ihrem Abstandshalter und orientieren Sie sich bei der Fahrt daran. Ein zu hoch eingestelltes Gestänge kann die Abdrift erheblich steigern.

Pflanzenschutzmittel dürfen nur auf landwirtschaftlich, fortwirtschaftliche oder gärtnerisch genutzten Flächen angewendet werden. Verstöße gegen diese Vorschrift stellen eine bußgeldbewährte Ordnungswidrigkeit dar.

Einsatz von Randdüsen

Die in der Praxis verwendeten Flachstrahldüsen weisen einzeln geschalten eine schlechte Querverteilung auf und müssen deswegen immer im Verbund eingesetzt werden. Damit bei der Querverteilungsmessung der Gerätekontrolle eine maximale Abweichung von +- 20 % pro Prüfrinne erreicht werden kann, sind die Düsen am Gestänge leicht verdreht (7-10°) zur Fahrrichtung angebracht. Hierdurch treffen sich die einzelnen Spritzkegel nicht. Bei der Höhenführung von 50 cm einer 120° Düse breitet sich ein Spritzkegel von bis zu 1,5 m aus (siehe Abbildung 2). Die daraus entstehende Tripleüberlappung sorgt für eine gute Querverteilung und Benetzung. Durch die Ausbreitung von bis zu 75 cm nach links zur Strahlachse wird mit der letzten Düse jedoch immer ein Bereich außerhalb der Kulturfläche behandelt. Damit Sie nicht unfreiwillig eine andere Kultur auf dem Nachbarschlag mitbehandeln oder auf Nichtkulturland applizieren, müssen zwei Düsen für das randscharfe Spritzen ausgeschaltet werden. Durch das Einsetzen von Randdüsen kann der Austrag außerhalb der Behandlungsfläche deutlich minimiert werden. Nur mit geeigneten Randdüsen ist ein randscharfes Spritzen inkl. Einhaltung der richtigen Konzentration und Abdriftminderungsklasse auf den letzten Metern möglich. Jeder Düsenhersteller bietet auch Randdüsen in dem passenden Kaliber an. Diese zeichnen sich durch einen seitlich verkürzten Spritzwinkel von 20° zum Außenbereich aus. Neben der Dreiecksmarkierung auf der Düse, werden Randdüsen mit dem Buchstaben S in den Einstanzungen auf der Düse markiert. Aus der oben erwähnten IDK 03 wird somit die IDKS 03.

Abbildung 2: Darstellung Randdüsen verändert nach LALF MV

Das JKI geht zurzeit davon aus, dass PWM-Systeme die Abdriftminderung erheblich beeinflussen können. Aus diesem Grunde dürfen in Deutschland nur JKI-anerkannte PWM-Systeme angewendet werden. Wird eine für 90 % verlustmindernde Düse in Verbindung mit einem JKI-anerkannten PWM-System genutzt, gilt für die eingesetzte Düse die nächst niedrigere Abdriftminderungsklasse von 75%.

Einsatz von abdriftmindernder Technik

Geht es um den Schutz von Gewässern oder Saumstrukturen sind nach Pflanzenschutzrecht Anwendungsbestimmungen einzuhalten, die bei der Zulassung mittelspezifisch vom BVL festgelegt wurden. Anwendungsbestimmungen zum Schutz von Gewässern und Saumstrukturen erfordern häufig zusätzlich den Einsatz von abdriftmindernden Geräten (Düsen) im Randbereich oder der gesamten Fläche. Bei der Verwendung von abdriftmindernder Technik muss in Flächenkulturen der Spritzdruck im Vergleich zum Arbeitsdruck in der Fläche deutlich reduziert werden. Eine Übersicht der Düsen und die damit verbundenen Verwendungsbestimmungen finden Sie im Verzeichnis für verlustmindernde Geräte – gelistet beim JKI (https://wissen.julius-kuehn.de/at-dokumente/pruefung-und-listung/themen/abdrift). Zur schnelleren Orientierung listet das JKI ebenfalls Universaltabellen für Flachstrahldüsen der Kaliber 02 bis 06. Die Universaltabellen geben Aufschluss darüber in welchem Druckbereich die jeweilige Düse angewendet werden müssen, damit die Abdriftminderungsklassen 50%, 75% und 90 % erreicht werden. Neben dem Druck können der Tabelle ebenfalls der Wasseraufwand l/ha und die Fahrgeschwindigkeit in km/h entnommen werden. Bei Raumkulturen muss zusätzlich zum Parameter Druck die Gebläseeinstellung beachtet werden und ggf. die Luftunterstützung zur Gewässerseite unwirksam gemacht werden. Bitte beachten Sie, dass neben allen pflanzenschutzrechtlichen Vorgaben die darüber hinaus gehenden Verordnungen und Gesetze (z.B. Niedersächsisches Wassergesetz, Konditionalitäten-Verordnung) einzuhalten sind.

Fazit: Alle kontrollierten Gebrauchtgeräte können die gute fachliche Praxis einhalten und eine hohe biologische Wirkung leisten. Den größten Einfluss auf das Ergebnis und die Umweltbeeinflussung hat nach wie vor der Anwender durch das Festlegen des Zeitpunktes und der Einstellung der Maschine. Größe und Zusatzausstattungen der Pflanzenschutzgeräte können ihren Beitrag hierzu leisten, sollten jedoch immer betriebsindividuell betrachtet und getroffen werden.

Kontakte

Dokumentation von teilflächenspezifischen Pflanzenschutz-Maßnahmen

In letzter Zeit kommen immer mehr Smart-Sprayer oder Spotsprayer in spezialisierten Betrieben zum Einsatz, wodurch es nicht mehr zur vollflächigen Behandlung kommt, sondern lediglich die Unkräuter und Ungräser direkt behandelt werden. …

Mehr lesen...

Abstände zu oberirdischen Gewässern richtig einhalten

Verordnungen, Gesetze, Technik – Was muss alles beachtet werden? Die Pflanzenschutzanwendungsverordnung sieht vor, dass in einem Abstand von 10 m zum Gewässer kein Pflanzenschutzmittel mehr angewendet werden darf. Eine Reduktion dieses …

Mehr lesen...

Gerätekontrolle in Niedersachsen: Aktuelle Informationen

Mit Inkrafttreten der Pflanzenschutz-Geräteverordnung gelten seit dem 06. Juli 2013 für im Gebrauch befindliche Geräte drei- statt zweijährige Kontrollintervalle. Pflanzenschutzgeräte müssen somit alle drei …

Mehr lesen...Aktuelle Informationen zur Düsentechnik

Für die optimale Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln nach guter fachlicher Praxis ist die Weiterentwicklung der Gerätetechnik unerlässlich.

Mehr lesen...

Vermeidung von Wirkstoffeinträgen in Nachbarkulturen

Mit obst- und gemüsebaulichen Kulturen werden Lebensmittel produziert, die unmittelbar der menschlichen Ernährung dienen. An die Qualität der Produkte werden vom Gesetzgeber, vor allem aber von den Lebensmittelhändlern, besondere …

Mehr lesen...

Die richtige Düse störungsfrei einsetzen!

Für einen Landwirt kann nichts schlimmer sein, als dass es bei einer „eiligen“ Pflanzenschutzmaßnahmezu Störungen beim Geräteeinsatz kommt. Die Ursachen können vielfältig sein: Zu kleine Düsenkaliber,&…

Mehr lesen...Weitere Arbeitsgebiete

Veranstaltungen

Sachkundeprüfung Pflanzenschutz (Präsenzunterricht)

02.06.2025 - 05.06.2025

!!! BITTE TEILEN SIE UNS UNTER BEMERKUNG MIT, FÜR WELCHEN SACHKUNDE-LEHRGANG SIE SICH ANMELDEN MÖCHTEN: ANWENDUNG/BERATUNG; ABGABE; ANWENDUNG/BERATUNG und ABGABE !!! Sachkunde-Lehrgänge für Anwender und Verkäufer von …

Mehr lesen...Interessiert: Warteliste für neue Lehrgangstermine 2025/2026

Sie haben Interesse an einem Pflanzenschutz-Sachkunde-Lehrgang mit anschließender Prüfung teilzunehmen? Dann setzen Sie sich auf unsere Interessentenliste. Wir informieren Sie im Sommer 2025, wenn neue Kurse veröffentlicht werden…

Mehr lesen...Beratungsangebote & Leistungen

Pflanzenschutzhinweis Haus- und Kleingarten

Als Hobbygärtner im Haus- und Kleingarten, Endverkaufsgärtner oder Händler benötigen Sie bei aktuellen Problemen Informationen zu Anwendungen im Pflanzenschutz.

Mehr lesen...

Pflanzenschutzhinweis Zierpflanzenbau

Als Erwerbsgärtner benötigen Sie umfassende und aktuelle Informationen rund um das Thema Pflanzenschutz im Zierpflanzenbau.

Mehr lesen...

Beratungsangebot Pflanzenschutz Spargelanbau

Für den Anbau von qualitativ hochwertigem Spargel benötigen Sie als Spargelanbauer umfassende und aktuelle Informationen rund um das Thema Integrierter Pflanzenschutz im Spargelanbau

Mehr lesen...

ISIP - Zugang zu Obstbauinformationen

Sie betreiben Erwerbsobstbau und möchten wissen, welche Pflanzenschutzmittel im Obstbau zugelassen sind, welche Anwendungauflagen- und bestimmungen jeweils zu beachten sind, wann Zulassungen enden oder welche alternativen …

Mehr lesen...

ISIP - Zulassungslisten Gemüsebau

Sie möchten wissen, welche Pflanzenschutzmittel im Gemüseanbau zugelassen sind, welche Anwendungauflagen- und bestimmungen jeweils zu beachten sind, wann Zulassungen enden oder welche alternativen Behandlungsmöglichkeiten …

Mehr lesen...

Beratungspaket Pflanzenschutz Gemüsebau

Für den Anbau von qualitativ hochwertigem Gemüse benötigen Sie als Landwirt oder Gemüseanbauer regionsspezifische, umfassende und aktuelle Informationen rund um das Thema Integrierter Pflanzenschutz im Gemüsebau.

Mehr lesen...Drittmittelprojekte

Demo Obst

Ausgangslage Die Richtlinie 2009/128/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 über einen Aktionsrahmen der Gemeinschaft für die nachhaltige Verwendung von Pestiziden sieht vor, dass die Mitgliedstaaten …

Mehr lesen...